|

文/ 徐元 作者介绍:记者,影评人,枪稿/锵稿创始人及主编,曾任职于《电影世界》、《大众电影》、mtime时光网等媒体。

01 多数电影导演就像公交车,他们在既定的线路上运行,一站又一站,为差不多一样的乘客(观众),提供差不多一样的服务(商业类型片),尽管偶尔也会升级车型(更大成本或更大卡司)、调整班次(拍得更快或拍得更慢),但总的来说,他们和自己的服务对象,都在熟悉、安全、舒适的领域里,淡然地兜圈子——这就是普通的商业电影、普通的电影观众,以及普通的电影创作者之间的共生关系。 只有少数导演才会拒绝固定的线路图。他们总要一次次驶上新鲜的道路,闯入陌生的街区,带领乘客一起去往未知之地冒险,收获前所未有的体验。冯小刚就是这后一类,每隔一段时间,他就会拍一个在题材、在体裁、在表达上让人意想不到的电影。而且,基于公众认知的惯性,他的影片,往往还要等上几年才会“平反”,继而被重新定义成中国影坛的重要之作:比如《甲方乙方》、比如《一声叹息》、比如《大腕》、比如《一九四二》、比如《芳华》…… 刚刚上映的《向阳·花》大概也将归属于这个队列。乍一看,这是一部低成本、小体量的“小片子”,简直不该属于他这样的大导演。更关键的是,《向阳·花》完全摈弃了堪称冯氏电影标志的“北京腔”,片中人几乎都是讷于言而敏于行的湘妹子,她们在很多时候都不说话,或者无妨讲,她们说不说话也毫不重要,因为一方面是本片的大半剧情,即便去掉台词也无碍理解,而另一方面则是她们的言语总是被漠视、被忽略。 在表达上,《向阳·花》也和以往的冯小刚电影大有不同。曾经的冯氏喜剧,讲的其实是面冷心热的都市男女在玩世不恭中谨慎地确认真情的存在,同时又不忘嘲讽“大人的世界”的荒谬可笑;《集结号》之后,一系列冯小刚严肃剧情片,则讲述的是受尽委屈的可怜人想办法让自己与他人、与世界和解。简而言之,这些影片的主人公,都在追求某种“自洽”,所以骨子里,从前的冯小刚电影的基调是关乎于文人的。而《向阳·花》则是勇武的、行动高于思考的,全片充斥着鱼死网破的决绝,透着一股江湖豪气,其隐含的意味是,不要想那么多,撞上南墙也没关系,把它撞破就好了。

曾经的冯小刚在《集结号》里拍过鲜活的男性群像

这一次在《向阳·花》里他则塑造了一组生动的女性群像 而且,不管是喜剧还是正剧,从前的冯氏电影,出发点和趣味性总是基于男性的——莫如说,建基于有着典型的共和国接班人自觉的五零后至七零后都市男性的视野。再进一步说,就是冯小刚所关注的、所投注的,长期是(男性)城市庶民的喜怒哀乐愁,他的主人公,或是文人、或是军人、或是商人,甚至是大盗或高官,他们际遇不同、命运各异,但归其根本,终究是相当意义上的既得利益者、是“自己人”,因此他的电影往往缺少了那些被彻底剥夺了身份、无法发声的真正的低下层。这种立场/趣味,成就了他“国民喜剧宗师”的身份,也让他一度陷入了舆论场的聒噪,同时在某种层面上,还构成了他的创作瓶颈。 当然,男性题材或女性题材,从来不是评判电影(或其他文艺品类)优劣的标准。然而,从另一方面看,慈悲地为弱者发声,又是千古以来所有有正义之心的文艺工作者的使命,而就中国电影这一“文脉”而言,蔡楚生、费穆、水华、谢晋、谢飞、张暖忻乃至于“第五代”,一代代导演的佼佼者,把镜头对准了苦难深重的中国女性,由此留下了一批煌煌的影史杰作。 这些影片讲述了中国女性的境遇,记录了近代中国种种被礼教、被外敌、被时代倾轧的实况,但重要的是,它们往往还具备了跨越性别或民族差异的更隽永、更普世的寓意,因而是名副其实的属于全人类的文艺。

(图注:在“第四代”创作群体退隐之后,从世纪之交开始,后起的几代导演,绝大多数都不再创作女性题材电影,这更多是市场需求导致的,但当然也跟创作者自己的志趣和视野有关。中国的一线电影明星,也就此从刘晓庆陈冲潘虹,转而成了葛优黄渤沈腾) 02 然而,从90年代末到新世纪中国电影产业复兴以来,商业片挂帅的中国影坛,悠久且优良的女性叙事道统却极大地式微了,好莱坞和香港电影业以青少年男性观众为基本盘的商业类型片法则,当然是最大的肇因,但不得不说,从冯小刚姜文到陆川宁浩、再到徐峥吴京郭帆陈思诚大鹏闫非彭大魔,二十年来,引领票房榜的三代中国导演,大多都欠缺了女性表达的训练和实践。因此也难怪,时至今日,国产片普遍被谑称为“老登味儿太冲”。 不过,随着时局的变化,社会思潮的波动,终归会投射到文艺创作上。女性主题在近些年日渐成为中国电影的新显学,而且这一次更带上了同步于全球的新理论、新热点。面对这样的变化,不同的创作者做出了不同的反应,有人避开,有人直面,而冯小刚就是选择直面的那一类。 应该说,从《唐山大地震》里的那对抱憾终身、天各一方的母女开始,又经《我不是潘金莲》和《芳华》这两部更为纯粹的大女主电影,冯小刚就此在自己的创作序列里,打开了一片新天地,拍出了完全可以对标第四代、第五代导演巅峰期如《香魂女》《青春祭》《秋菊打官司》这样的优质女性主题作品。再到这次女性群像的《向阳·花》,我们无妨将这三部影片看作是一套有着典型作者表达的女性题材三部曲。 《我》《芳》《向》三部影片,都在深切地关注女性的生存困境,同时赞美女性的不屈生命力。而且,这三部影片里的女性,一部一部还在递进着主体性,逐渐从传统的需要被他人拯救的传统父权叙事里的“他者”,升格到了自己支配命运、自己救赎人生的新一代女性主义表达样本。

《我不是潘金莲》(2016)

《芳华》(2017)

《向阳·花》(2025) 曾经戏言自己创作轨道正好和“第五代反过来”的冯小刚,从2010年代开始,连续拍出了三部重要的女性电影。 03 我们不难看到,《向阳·花》在情节上当然还有若干接榫得勉强的地方,最终的Happy Ending,也难脱国产犯罪片特有的刻意,然而在姿态上、表达上,这绝对是一部决绝、极致的作品。 该片绝不是那类创作者在外部审视女性,然后怀揣着怜悯、观赏的上位者心态来“赐予”女性声音或行动的伪女性作品;相反,《向阳·花》完全进入了一个女性构成的世界之中,其视角绝对是女性自己的,冯小刚采用了一套迹近于第四代导演的“社会派”写真技法,细腻白描了一组女性是如何被生活再三打倒、但又如何一次次站起来继续抗争的,全片满怀慈悲又不乏愤懑,充溢着宁可玉碎绝不瓦全的泼辣与霸蛮。 ——是的,“霸蛮”正是《向阳·花》故事所在地湖南引以为傲的民风,是旺盛的行动力和生命力的写照,也是影片里这群刑满释放女囚誓与命运死磕的气派。 而一贯京腔京调的冯小刚,实则籍贯就在湖南(其父是新中国第一拨北大毕业生)。现在想来,他一再从自己的创作舒适圈里跳出,拍出如动作片(《天下无贼》《夜宴》)、战争片(《集结号》)、史诗片(《一九四二》《芳华》)、灾难片(《唐山大地震》)……大抵也是这道“吃得苦、耐得烦、霸得蛮”的湖南性情所赐。

《向阳·花》有大大有别于以往冯氏北京电影,充满着决绝、生猛、潮湿的湖南“霸蛮”味道 04 于今回看冯小刚40年的影戏人生,我们会有些难以置信地发现,实际上,这个爱抱怨、爱认怂,一贯嘴上功夫了得的“京油子”,还真是一个奇人——他从来没有把自己端起来、变成一个沉默是金的宗师艺术家,他知道言多必失,闷声才能发大财,但总是忍不住想什么就说什么,跟影评人吵架、同观众斗嘴,常常把自己的得失心、胜负欲展露到一览无遗;而且,更在一众导演里最喜欢说些“这个破片拍得我太累了,不想再拍了”一类的气话。 可是,喧哗与骚动褪去之后,环顾中国影坛,还有谁比他更多产,比他更勤奋,作品类型更丰富?特别是,他拍出来的影片,半数以上,都是掷地有声的年度佳作甚或是时代杰作。 如果我们以作者论的视角去考察冯小刚作品,还会发现,从影至今,他竟然完成了令人称羡的四套“三部曲”创作——

(图注:从《天下无贼》开始,“笑匠”冯小刚就开始了自己一点一滴的进化,到了《一九四二》,他彻底登堂入室,成为公认的当代中国最重要电影导演之一) 05 首先,90年代的喜剧三部曲——《甲方乙方》《不见不散》《没完没了》——是冯小刚成名立腕的开始,他和幕后王朔、台前葛优的合作,实则是北京新一代知识青年对于旧时代的反叛及怀旧,而在根本上,这批影片呼应的是改开之后,中国社会普遍人心思变的关键转折点。 这三部贺岁片在商业上极其成功,甚至在电影圈内部,还有着“救市”的特殊美名。因为在那个传统的制片厂宣教电影与第五第六代的高深艺术电影双双乏人问津的时代,冯氏喜剧在思想意识上的先锋性和与观众交心交肺的可看性,都蔚然可观地达到了某种全新的平衡度,因而堪称是相当意义上“国产片”的续命之作。然而,我们也不得不说,这个阶段的冯小刚电影,剧情主要依靠对白驱动,可以说是一种话剧或曰小品式的成功,在强调视听手段、场面调度的电影技法上,还比较乏善可陈。

《甲方乙方》(1997)

《不见不散》(1998)

《没完没了》(1999) 冯小刚、王朔、葛优三人组合的一系列作品,本质是类似于伍迪·艾伦那样带有浓厚自嘲意味的纽约中产知识分子的讽刺喜剧,只不过冯氏贺岁喜剧对应置换成了帝都和大院。 其次是“婚姻物语”系列,这个创作方向实则同步于或者无妨说还要早于贺岁喜剧时期,是冯小刚从电视剧领域转战影坛之初就选定的一条路径。而且,这一方向绵延经年,以一条暗线,贯穿了其人三十年的创作轨迹(即便是从2008年到2023年之间的《非诚勿扰》系列也属于这类创作)。 而今天的我们,无妨把《一声叹息》《手机》和《只有芸知道》看作是一套松散而漫长的婚姻三部曲系列,因为这三部冷峻感伤的电影,具有强烈而怅然的洞察力,表达的是“爱情”的不可持久与人生注定的别离。与喜剧相反,这几部经常被人忽视的冯小刚电影,是清冷而克制的悲剧。而在某种程度上,这是他对喜剧创作的“对冲”,但无论喜剧悲剧,这些“言情”作品,投射的都是巨变中的中国社会,爱情、婚姻、家庭关系的瓦解与重构。

《一声叹息》(2000)

《手机》(2003)

《只有芸知道》(2019) (图注:情感关系一直是冯小刚作品的主轴,即便是喜剧里也多见惆怅感伤,而在直接书写婚姻关系的这三部影片里,“无奈”与“别离”则是贯穿始终的主线) 第三代冯小刚三部曲,是在规模和品质上最“重磅”的三部历史题材:《集结号》《唐山大地震》及《一九四二》(从类型上说,这三部电影还分属战争片、灾难片和史诗片)。 无疑,这三部影片是中年冯小刚精力、体力和野心最旺盛时的产出,表现的是历史巨轮碾压过普通人之时的悲怆,是有关“吾土吾民”的叙事长篇。与之前“言情”阶段不同,彼时冯小刚的创作视野强烈拓展,在高成本、大场面、重工业的加持下,他的电影技法也日臻纯熟且全面,而最关键的是,传统文人“以史为鉴”的使命与成就,让他在《一九四二》问世之后,终于被公众认可为当代中国最重要电影导演之一,亦即进入了新时代的中国文化旗手行列。值得注意的是,这历史三部曲,在某种程度上,书写的年代正好是首尾衔接的,回答的是新中国纪年下的“何以中国”的大哉问。

《集结号》(2007)

《唐山大地震》(2010)

《一九四二》(2012) (图注:厚重的历史三部曲是冯小刚的野心之作,是真正意义上的“中国大片”,也是在继第五代早期作品《红高粱》、《霸王别姬》、《活着》之后,中国电影工业产出的最为优质的民族史诗) 然后,冯小刚电影又进入了“女性书写”的新阶段,也就是前文所提及的《我不是潘金莲》《芳华》及《向阳·花》的女性三部曲阶段。虽然这三部影片在面相和卖相上都大为不同——《我》是讽刺喜剧、《芳》是年代大戏、《向》是犯罪/律政题材——但在内里,它们却无疑有着一脉相承的统一性,那就是被侮辱与被损害或许是某些女性难以摆脱的宿命,而应对的方法就是绝不屈服,勇于抗争,纵然再受伤也要义无反顾。这个阶段,显然是冯小刚的艺术成熟期,他已然具备了无需证明自己的资历及资本,能够举重若轻、返璞归真地创作了。 回顾这四套三部曲,我们不仅看到了一个锐意进取的创作者是如何一步步进步的,还能见微知著地观察到,当代社会思潮和主流文化是如何风云变色的。 06 耐人寻味的是,从前的冯小刚电影角色,想得多、说得多,他们总是背着自己难以承受的包袱,在两难的抉择中受罪,于是经常口是心非,难免进退失据。 而在《向阳·花》《我不是潘金莲》这样的近期作品里,主人公被生活捶打到了最低处,甚至可以说已经被推到了“人民群众”的反面,所以,那种危急时刻动物般的反应、忍无可忍时的愤然而起、生命力迸发的强大能量、同病相怜者的守望相助,这林林总总的超越思考或语言的行动力,也就成了冯小刚作品的新主题。 从《甲方乙方》开始的爱逞口舌之快,嬗变到了《向阳·花》的少说多做、奋不顾身。换言之,从前的冯小刚崇拜的,是理性与思辨,他愿意借着电影向内求索,提出一连串可能也没有答案的问题;而如今的冯小刚,则是更欣赏感性与直觉,赞美向外喷薄的冲动,我们与命运的拉扯本身,才是生存的意义所在。 或者也可以这么说,在冯小刚这里,爱情与婚姻故事,其实代入的是他自己一代北京大院子弟的身份认同,所以本质上关注的是“我是谁”;而历史三部曲,则是记述父一辈的艰难坎坷,因而对应了“我从哪里来”;女性三部曲,则是冯小刚身为两个女儿的父亲,放眼“要到哪里去”的忧虑与寄望。

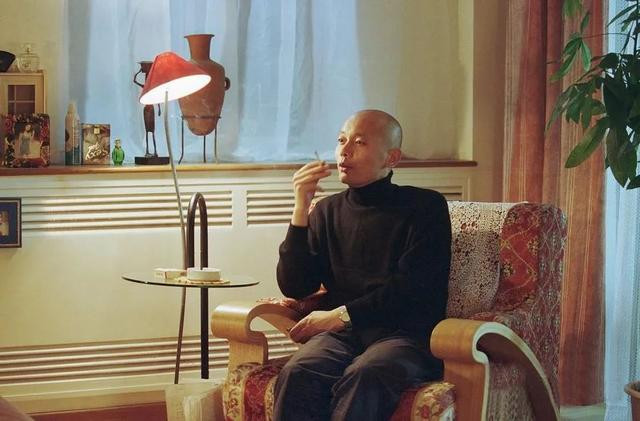

身为二位女儿的父亲,冯小刚在近期把焦点对准了鲜活的女性人生,其出发点有着长者的关怀,也有艺术家的敏锐 四套三部曲,当然并非出自于冯小刚其人的职业规划,也不是严谨的学术分析,更何况这12部影片之外,冯导还有其他多部优质作品。但是,这大体上仍然足以归纳出这位优质导演的30年电影人生,也能反观出当代中国电影的生态走势。 从台词密集的喜剧到行动至上的正剧,这是冯小刚在电影技艺上的精进之旅,也是他随着年齿、随着心性、随着时局改变的注意力的变焦,当然,更是这位优秀的“说书人”对于故事、对于寓言的再认识。 而反过来看,由于他始终是一位言之有物、有追求的创作者,所以他的电影(哪怕一些不够成功的作品)也是一面面的时代之镜,映照出的不止是其人该阶段的所思所想,更有一波波丰富沸腾的当代中国的社会浪潮。 时至今日,冯小刚、张艺谋、陈凯歌、田壮壮,以及杜琪峰、李安、许鞍华、蔡明亮等耆宿级大导演,仍然在壮心不已地创作着,他们每拍出一部电影,当然都是华语影坛的大事。他们的作品,无疑都有着见微知著、微言大义的奥妙。 而在这个队伍之中,最高产的老谋子和小钢炮,通常还是最爱出人意表的惊喜制造者,他们一个在类型片的赛道上狂飙突进(张),一个则从早期的票房扛把子摇身一变成了水陆空(悲剧喜剧正剧)三栖全能的长跑选手(冯),都足以叫后生们脱帽敬礼,而作为观众的我们,最应该做的,就是祈愿他们健康矍铄,继续一部部不停地拍下去。

编辑/徐元 排版/八子 本文图片来源网络 THE END |